|

|

Toscano di Grosseto, 67 anni ben portati, autodidatta, non

guida, non possiede il cellulare, non segue i ritmi e le

mode della società consumistica, definisce la sua esistenza

come quella di un “vietnamita che nella boscaglia sopravvive

con un pugno di riso”. In più, ama trascorrere le giornate

nel suo appartamento, vittima della sua “vocazione alla

prigionia”, rinchiuso in una casa che non è solo il suo

studio, ma l’universo-spazio in cui costruisce e modella i

suoi dipinti, con un’attenzione spasmodica per il

“mestiere”, per quella tecnica che considera imprescindibile

per chi voglia definirsi pittore. E pittore intimista

si sente Paolo

Giorgi,

al punto che quasi tutte le sue opere hanno come

protagoniste sua moglie e sua figlia. Alla sua scarsa

considerazione per l’arte contemporanea unisce l’amore per i

grandi autori del passato, italiani e fiamminghi, con una

particolare predilezione per il senso di meravigliosa e

meravigliata cristallizzazione del tempo contenuto nelle

opere di Jan Vermeer, il grande pittore olandese di cui

Giorgi non fatica a sentirsi “debitore”. Giorgi,

al punto che quasi tutte le sue opere hanno come

protagoniste sua moglie e sua figlia. Alla sua scarsa

considerazione per l’arte contemporanea unisce l’amore per i

grandi autori del passato, italiani e fiamminghi, con una

particolare predilezione per il senso di meravigliosa e

meravigliata cristallizzazione del tempo contenuto nelle

opere di Jan Vermeer, il grande pittore olandese di cui

Giorgi non fatica a sentirsi “debitore”.

Maestro, da cosa nasce la sua critica verso gli artisti

contemporanei?

Innanzitutto io non li critico, li disprezzo. E non voglio

essere confuso con certi eccessi smodati e ridicoli che

siamo costretti spesso a vedere e a subire. Il vero artista,

il vero pittore, vive del suo mercato, quando fortunatamente

per lui ce l’ha, mentre l’arte moderna e contemporanea vive

dell’Erario. È molto difficile trovare nella casa di un

privato un’opera di un autore di oggi, soprattutto italiano,

però se si va in un museo, ad Amsterdam ad esempio, si

incontra, accanto alle opere di Van Gogh, quelle di qualche

“grande eroe nostrano”, una presenza figlia della rete di

rapporti, del “giro” esistente tra direttori di musei. La

famosa “gente”, nella quale comprendo anche quella

provveduta, che frequenta chilometri e chilometri di

“macerie” alla Biennale di Venezia o alla

Documenta di Kassel, lo fa per dire: “Ci sono stato”. Ma

sono soltanto chilometri di noia insopportabile.

Proprio nessun autore contemporaneo l’ha mai interessata?

Soltanto Francis Bacon e Lucian Freud hanno suscitato la mia

attenzione, ma sono stati degli amori intellettuali, le mie

passioni finiscono con la grande classicità.

Dei

maestri del passato mi ha spesso colpito la tecnica con cui

lavoravano, perché, amando io soprattutto il “mestiere”,

penso che sia importante per un artista saper disegnare

bene. Se poi a questo si aggiunge anche la genialità, allora

meglio ancora. Ed è grazie a questo mio “mestiere” che ho

potuto fare tanti ritratti, lavorare tanto intensamente su

committenza, come per le “Quattro stagioni”, recentemente

commissionatemi da Paolo Bulgari ed esposte nel febbraio

dello scorso anno presso la sede romana della Banca Esperia.

Non

vede un futuro roseo per chi vuole dipingere, allora?

Tenere

un pennello in mano è considerato un vero e proprio delitto.

Oggi i grandi quotidiani quasi mai recensiscono un pittore,

ma soltanto autori che, nella loro massima espressione,

posso considerare dei passabili scenografi. Ormai i media

hanno sposato questa causa, la visibilità è tutto e quindi

poco resta da fare. Almeno per me, essere fuori da questo

“correntone”, da questa orgia stupida e becera, può essere

addirittura lusinghiero. Se in più aggiungiamo che sono una

persona, in senso filosofico, assolutamente inattuale -

visto che non guido, non ho il telefonino - di essere fuori

da tutto questo sono ben contento. Insieme a mia moglie –

anche lei non guida – ci sentiamo un po’ come dei

“vietnamiti” nella boscaglia: finché c’è il riso, campiamo.

Lei

sta forse dicendo che la pittura è destinata a scomparire

nel nostro Paese?

Assolutamente no. Anzi, l’Italia, e aggiungerei anche la

Spagna, sono due isole felici, per quanto riguarda il numero

di talenti pittorici a disposizione. Con il grave limite

però che questi stessi talenti in alcuni casi sono molto

molto “sotterranei” perché il crimine maggiore per un

artista oggi, anche in questi due Paesi, è, comunque e

sempre, quello di usare i pennelli.

Da

qui ne discende in maniera naturale la sua ricerca di

modelli di riferimento nel passato e in Jan Vermeer in

particolare. Cosa l’ha colpita del grande maestro di Delft?

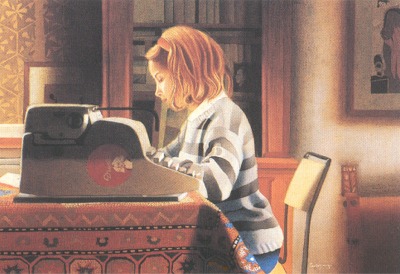

Innanzitutto il fatto di essere stato un grande intimista

che dipingeva, all’interno di casa sua, figure femminili che

pare fossero la moglie e le figlie. Da parte mia ho quasi

sempre dipinto solo mia figlia e mia moglie e poi gli

interni della casa in cui vivo: librerie, mobili, tappeti.

Mi sento quindi anche io un pittore intimista, in questo

aiutato da quella che sono solito definire la mia vocazione

alla prigionia all’interno della mia casa.

Parliamo ora un po’ della sua vita. Ha saputo fin da piccolo

che un giorno sarebbe divenuto un pittore?

No,

direi di no.

L’incontro si è realizzato in maniera molto romantica e

inattuale. Io sono un orfano precocissimo che non ha potuto

evitare il servizio militare. In quel periodo mi sono

ammalato di tubercolosi, una patologia elettiva, visto che a

metà Ottocento è stata a lungo considerata la malattia degli

artisti. Venni inviato in una casa di cura ai confini con la

Svizzera. E qui sentii questa forte attrazione che mi portò

a ottime letture come “La montagna incantata” di Thomas

Mann. D’altra parte lì di tempo ne avevamo parecchio a

disposizione, stava a ciascuno di noi decidere se perderlo o

utilizzarlo. Chi sceglieva questa seconda ipotesi poteva

dedicarsi a varie attività: io un giorno, scendendo a valle,

acquistai delle tele e un po’ di colori. Ho iniziato così,

senza mai fare una scuola o un’accademia e, malgrado il mio

molto lavorare e poco produrre, la mia assoluta assenza di

compromessi seri e il mio pessimo carattere, sono riuscito a

costruirmi una mia “piccola fortuna” in campo pittorico. Ciò

è potuto accadere anche grazie al fatto che ho una certa

stima di me stesso e non vendo fumo. Per questo ho sempre

cercato di lavorare fuori dalla “canizza”, anche se poi le

mie opere sono presenti in alcuni luoghi importanti come la

collezione della Farnesina e ho avuto tre inviti alla

Quadriennale. Non mi lamento quindi della mia personale

sommatoria carattere-attività. Tornando alla “Montagna

incantata”, sull’opera di Mann ho fatto un ciclo di dipinti

molto grandi che ha costituito il momento di svolta della

mia carriera artistica, attirandomi per la prima volta

l’attenzione della critica più provveduta al mio lavoro.

Quei grandi quadri che ho dipinto in omaggio a quel grande

libro sono stati l’inizio di quella che ho già definito la

“piccola fortuna”.

Mi

sembra di capire che da subito a iniziato a dipingere.

No,

assolutamente no. Mi sono immediatamente accorto di quanto

fosse difficile lavorare su una tela, ho ben presto quindi

lasciato pennelli e tavolozza e mi sono messo a disegnare,

soprattutto i grandi maestri del passato, come Raffaello,

David. Questo per molti anni, in una sorta di apprendistato

che mi ha portato poi al mio primo quadro, commissionato da

un grande albergo toscano, nel 1971, e ispirato, come farò

poi sempre nel corso della mia vita artistica, da uno dei

miei grandi amori, Jan Vermeer e dal suo “Pittore

nell’atelier”. In questa opera io ritraggo me stesso che

ritrae se stesso che ritrae se stesso, e colloco uno dei

miei primi tappeti, dando il via a una consuetudine, quella

appunto di dipingere tappeti, che mi ha accompagnato negli

anni.

Perché

a un certo punto della sua vita ha scelto di trasferirsi

nella capitale?

L’ho

fatto nella seconda metà degli anni Settanta quando mi sono

accorto che per dipingere la provincia mi andava stretta. I

primi anni sono stati orrendi, come quel giorno in cui uscì

per la prima volta il quotidiano “la Repubblica” e dovetti

scegliere se comprarlo al posto di un rosso di cadmio o di

un panino, al costo di cinquecento lire. Queste ristrettezze

erano dovute anche al fatto che pagavo l’affitto per una

piccola casa, molto carina, in via dei Coronari che ho poi

abbandonato nell’84 quando è nata mia figlia per trasferirmi

qui, nei pressi di viale Liegi, dove ora vivo e ho il mio

studio.

Cosa

le ha dato Roma?

Un grande

cambiamento, almeno in una persona come me che ama stare in

casa: col tempo ho iniziato a guardarmi intorno, a osservare

questa città, cosa che non avevo fatto prima, e a dipingere

qualche quadro su Roma. Improvvisamente, questa “cosa” che

mi ospitava non mi era più estranea, non era più soltanto

un’entità pragmatica e tumultuosa, forse per la prima volta

la sentivo casa mia.

Resta

legato alle sue origini?

Sì, ma

preferisco essere cittadino del mondo, pur riconoscendo le

vette artistiche insuperabili di città come Firenze e Siena,

o i “Grandissimi” lì nati. Due anni fa ebbi un amore

turbinoso per il Ghirlandaio che ho scoperto all’improvviso,

dopo una lettura casuale. Poi è passato.

L’essere toscano ha influito sulla sua arte?

Penso di

sì perché c’è molta “terra di Siena” nel mio lavoro, c’è la

maniera leonardesca di usare le velature. In più, per me che

sono un patito del “mestiere”, la buona tecnica nasce tra

la Fiandre e la Toscana. Se fu infatti Jacopo de’ Barbari a

portare la pittura ad olio in Italia, sono stati poi i

toscani, basti pensare al Michelangelo del “Tondo Doni” e a

Sandro Botticelli, che hanno elevato, quello che mi piace

definire il “mestiere”, ad altissimi livelli. Oltre a essere

dei geni, sapevano fare tutto, un mazzo di fiori come un

ritratto o un mare in tempesta.

Cosa deve accadere perché Paolo Giorgi si metta davanti al

cavalletto e dipinga?

Sono

un artigiano indefesso, non ho ispirazione, sono uno che

lavora costantemente, ma affrontando grandi difficoltà

tecniche, per cui produco poco. Gli scatti di interesse ci

sono, ma sono molto rari, in compenso ci sono quadri che

stanno lì, non finiti e da cui aspetto “un segnale” per

riprendere a lavorarci.

Che

rapporti instaura con le sue opere?

È un

grande agone, ma non sono delle nemiche.

Quando se ne separa, soffre?

No,

no, assolutamente. Anzi, è la mia più grande felicità.

Secondo me, nel 2007, un pittore è tale se vende i suoi

quadri. Studiando le lettere di Van Gogh al fratello Theo,

mi sono reso conto di quanto deve essere stato per lui

terribile e angoscioso non riuscire a vendere i suoi quadri

pur avendo un fratello che era un grandissimo gallerista.

D’altra parte Van Gogh è soltanto nei nove anni finali della

sua vita che diventa quello che conosciamo, bruciando in

così poco tempo tutta la sua vena artistica. Come Gauguin

che, se non fosse andato a Tahiti, sarebbe rimasto un

pittore come tanti altri. L’esotismo carnale che scopre lì,

invece, quell’altrove fantastico che dipinge con i

suoi totem in Polinesia, tutto ciò rappresenta uno scatto,

non solo nel suo esotismo, ma anche formale, tale da

trasformarlo in un pittore che disprezza la forma per

raggiungere l’arcano che sente nei suoi segni. E così

Van Gogh, negli ultimi nove anni, al sole della Provenza,

arroventa tutto con il suo segno psicotico, mentre

fintantoché si cimenta nel tentativo della “buona pittura”,

che peraltro non sa fare, resta un pittore modestissimo,

buio, fosco, torvo.

A

proposito di buio, quanto è importante la luce nelle sue

opere?

Anche

se artificiale - in fondo io lavoro in un bunker - la luce è

fondamentale. Ogni volta mi auguro che un’aura psichica

risolva le mie opere, altrimenti sarebbero delle banalità. E

ripenso alle bottiglie di Morandi, in cui quello che dà loro

un senso è lo sguardo che le colloca in un’aura temporale,

peraltro non esistente, grazie non soltanto al segno

dell’autore, ma anche alla sua luce.

Quanta

emozione e quanta ragione sono presenti nelle sue opere?

La

ragione è importante, soprattutto nella gestione della vita

di un pittore che, secondo me, può essere paragonata a

quella di un calciatore che se si allena, fa nella giornata

le sue corse, i suoi scatti, il suo lavoro in palestra, sta

a dieta, frequenta le donne con parsimonia, è già a un buon

punto; se poi su queste basi si innesta il genio, allora

abbiamo il campione, altrimenti si parla del Ronaldo di

oggi, dieci chili in soprappeso e fine dei giochi. Per un

pittore – e non parlo di chi mette la nonna su una sedia e

le fa fotografie, attorciglia le rotaie del tram, o si

appende agli alberi - è la stessa cosa: va a letto presto la

sera, non beve e non fa uso di droghe, altrimenti il

risultato è modesto.

Dipinge direttamente sulla tela le sue opere?

Assolutamente no, le preparo con grande cura e grande

attenzione. Prima disegno, poi ricalco oppure ingrandisco

con una tecnica di sviluppo a quadratini molto antica.

Quali

sono gli elementi costitutivi della sua pittura?

In primis

la perizia tecnica, la mia tensione morale è verso la

perizia tecnica, dopo ben venga la genialità, se c’é.

La

famiglia mi sembra rappresentare un elemento fondamentale

nell’arte di Paolo Giorgi.

Sì, e non

solo perché appare nella stragrande maggioranza delle mie

opere. Anche spiritualmente la presenza di mia moglie e di

mia figlia influiscono sui miei quadri.

Che

tipo di rapporto ha con l’amicizia?

Scomodo.

Essendo io una persona molto fedele, mi trovo male in un

mondo dove si va sempre più verso un’ottica di utilitarismo

sfrenato: se le persone hanno una necessità si fanno in

quattro, superato quel momento….Io poi sono un inurbato,

come peraltro mia moglie, toscana anche lei, e non abbiamo

qui parenti. Tutte le nostre conoscenze sono relativamente

recenti, mentre negli anni mi sono reso conto che le grandi

amicizie della vita si radicano in una stagione

dell’esistenza molto precoce. Quindi, se si vive sempre

nello stesso posto, si hanno maggiori possibilità di avere e

conservare amicizie. Io ho qualche amico in Toscana, la

terra dove sono nato, qui a Roma ho tante conoscenze, ma

amici…..pochi.

Oltre alla pittura, si è dedicato a qualche altra forma di arte?

Agli

acquarelli. Da poco ho finito una serie di acquarelli per il

150° anniversario della nascita di Puccini, un evento

importante per un accanito melomane quale io sono,

appassionato in particolare del Mozart “italiano” delle

“Nozze di Figaro”, “Così fan tutte”, “Don Giovanni”, “Idomeneo”,

e di Richard Wagner. Mi dedico molto agli acquarelli senza

considerarli un genere di “serie B” e anche in questo campo

detesto lo schizzo, l’effettaccio, opero con gli acquarelli

con la stessa attenzione che dedico alla pittura.

Qual è il suo rapporto con l’Eros?

É una

cosa che mi interessa furor di misura, moltissimo e in tutte

le componenti. Ha avuto sempre una preponderanza spudorata

in tutta la mia vita.

E

il Sacro?

Lo

incontro in una zona recondita, arcana, della natura, che

non ha nulla a che vedere con il credo religioso, mentre

invece sempre più si risolve nello stupore dell’accadimento

naturale.

A

quando la prossima mostra di Paolo Giorgi?

Allo

stato attuale non ho in previsione nulla, visto che nel 2007

ho fatto ben due esposizioni a Roma, una all’interno della

sede della Banca Esperia a Piazza di Spagna, e una alla “Ca’

d’Oro” in maggio per la “Primaverile dell’Argam”,

l’associazione delle gallerie romane. In questa occasione

ogni galleria invita ad esporre un autore di qualità. E io

sono stato chiamato da Porcella, proprietario della “Ca’

d’Oro”, con un po’ di miei quadri.

Esiste un sogno che ancora non ha realizzato?

Sono

tanti, troppi, e crescono con il crescere dell’età.

|

|