|

Si corre

un solo rischio, visitando il Museo di Piana delle Orme,

pochi chilometri a sud di Latina*: quello di perdere la

nozione del tempo, rapiti dalle emozioni, dallo stupore di

scoprire oggetti, suoni, addirittura odori, della nostra

infanzia, delle nostre tradizioni, del “come eravamo”, della

Storia del ‘900 di questo Paese. E tutto per merito della

passione genuina, per qualche aspetto fanciullesca, di

Mariano De Pasquale, un uomo semplice, che ha dedicato tutta

la sua vita, purtroppo stroncata da una malattia lo scorso

settembre a soli 68 anni, al lavoro e al collezionismo.

“Raccoglieva ogni oggetto che potesse raccontare la Storia –

spiega Alda Dalzini – direttrice del Museo e fidata

collaboratrice di De Pasquale fin dal 1991 – e così

collezionava ricordi”. Figlio di allevatori trasformatisi

poi in agricoltori, originario della provincia di Messina,

De Pasquale si trasferì nella zona di Latina, a Borgo

Sabotino, con tutta la sua famiglia alla fine degli anni

’50. Qui conobbe la realtà della bonifica pontina e se ne

appassionò. Iniziata nel 1962 con una vecchia jeep data in

pagamento per una partita di fiori (nel frattempo era

divenuto floricoltore), ben presto la sua collezione di

oggetti - tutti, seguendo la sua regola-prima, restaurati e

funzionanti – raggiunse la ragguardevole cifra di 50 mila

reperti. “È a questo punto che scatta la grande intuizione

di De Pasquale – continua nel suo racconto Alda Dalzini –

per dare un senso a tutta la sua collezione: costruire un

grande museo in cui netto fosse il rifiuto della guerra,

dove il visitatore potesse vedere cosa provoca, cosa è un

conflitto”. E lo spunto gli venne da un ricordo: quello del

padre che lacero e amareggiato, rientra a casa dopo cinque

anni di guerra, poggia lo zaino a terra e pronuncia poche,

ma nette parole: “Che la guerra ora se la facciano loro!!”.

Per fare

ciò, De Pasquale rileva un’azienda avicola adiacente alla

sua ditta di produzione floreale, vi impianta una struttura

agrituristica e inizia a costruirci il suo museo, inaugurato

il 29 novembre 1997. “Tutto fu fatto con molta fretta –

ricorda la direttrice – come peraltro in ogni altra cosa

della sua esistenza. Era come se avesse un

presentimento…….”.

Così è

nata la struttura museale di Piana delle Orme, con oltre 25

mila metri quadrati espositivi suddivisi in 11 padiglioni

tematici, tutti sempre fruibili dai visitatori (chiusura

soltanto nel giorno di Natale) con orari molto flessibili,

servizi di accoglienza, un ristorante e una mensa

self-service, guide formate dallo stesso museo e ampi spazi

di verde con aree attrezzate per i pic-nic. Senza

dimenticare la funzione didattica della struttura. “Tutti i

pezzi all’interno dei padiglioni – spiega la direttrice –

sono inseriti in diorami (scenografie, ndr) che fanno

rivivere la storia. Vogliono essere strumenti di conoscenza

e di memoria per i molti ragazzi che vengono qui in visita,

in un museo che non raccoglie cose morte, ma piuttosto vuole

essere una chiesa dove si celebra il passato”.

Ma ora è

il momento di iniziare il nostro “viaggio” che prende le sue

mosse dal padiglione dedicato ai Giocattoli d’epoca,

l’unico costituito con pezzi prestati da generosi donatori.

A questo proposito Alda Dalzini conserva il ricordo del

momento in cui arrivarono al museo questi giocattoli, quando

vide De Pasquale prendere alcuni di questi oggetti e

rigirarli tra le sue mani molto grandi e indurite dal

lavoro: “Era spaesato, si trovava davanti a qualcosa che non

aveva mai conosciuto, non avendo praticamente mai giocato da

bambino. E si chiedeva, e mi chiedeva, se fossero veramente

belli, se un bambino li avrebbe apprezzati, lui che bambino

non lo era mai stato”. Un dubbio risolto positivamente, se

per i suoi piccoli ospiti ha poi voluto costruire una città

di fantasia, al cui ingresso domina un grande: “C’era una

volta…. ”. Ma qui non si sentono di casa soltanto i piccoli,

anche gli adulti possono trovarvi qualcosa che li faccia

tornare indietro nel tempo: trenini, automobiline di latta,

autocarri, gru, la stazione di polizia, quella dei pompieri,

la casa delle bambole, e poi, ancora, tanti soldatini e

infine, decine e decine di aerei e navi di ogni epoca

perfettamente riprodotti e in scala. Il sogno di ogni

appassionato di modellismo.

Da qui si

esce per entrare nel secondo padiglione, non senza ammirare

gli splendidi pavoni che danno mostra di sé in uno spazio

recintato.

E

siamo alla Bonifica delle Paludi Pontine, un’opera

già tentata dal Papato nel corso del ‘600 e del ‘700 e poi

dai Governi dell’Italia risorgimentale, ma seriamente

organizzata e portata a termine soltanto da Mussolini a metà

degli anni ’30. Il percorso inizia con una ricostruzione

grafica della situazione di queste zone prima del ’28, anno

in cui prende il via la grande bonifica. Si passa quindi per

la ricostruzione di una fattoria di “lestraioli”, ovvero gli

abitanti che stagionalmente si insediavano in quell’ambiente

ostile e malarico, con tanto di suoni animali e audio-guide

in più lingue. Poi le grandi opere, con attrezzature e

idrovore all’avanguardia tecnologica per quei tempi. E alla

fine il trattore con cui Mussolini, in una posa da “novello

Romolo” immortalata da una grande foto, volle tracciare il

perimetro di quella che sarebbe divenuta la città di Aprilia.

E siamo così alla fase della colonizzazione delle nuove

terre strappate alle paludi pontine. Fu l’Opera Nazionale

Combattenti a occuparsene convincendo a trasferirsi in

queste zone dal nord Italia (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna,

Lombardia, tutte regioni dove la disoccupazione era molto

forte) circa 3 mila famiglie che qui ottennero

l’assegnazione di un podere ciascuna, con annessa la stalla,

il portico, il fienile, il forno, il pozzo, l’abbeveratoio,

l’aia, il pollaio e il porcile. E

siamo alla Bonifica delle Paludi Pontine, un’opera

già tentata dal Papato nel corso del ‘600 e del ‘700 e poi

dai Governi dell’Italia risorgimentale, ma seriamente

organizzata e portata a termine soltanto da Mussolini a metà

degli anni ’30. Il percorso inizia con una ricostruzione

grafica della situazione di queste zone prima del ’28, anno

in cui prende il via la grande bonifica. Si passa quindi per

la ricostruzione di una fattoria di “lestraioli”, ovvero gli

abitanti che stagionalmente si insediavano in quell’ambiente

ostile e malarico, con tanto di suoni animali e audio-guide

in più lingue. Poi le grandi opere, con attrezzature e

idrovore all’avanguardia tecnologica per quei tempi. E alla

fine il trattore con cui Mussolini, in una posa da “novello

Romolo” immortalata da una grande foto, volle tracciare il

perimetro di quella che sarebbe divenuta la città di Aprilia.

E siamo così alla fase della colonizzazione delle nuove

terre strappate alle paludi pontine. Fu l’Opera Nazionale

Combattenti a occuparsene convincendo a trasferirsi in

queste zone dal nord Italia (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna,

Lombardia, tutte regioni dove la disoccupazione era molto

forte) circa 3 mila famiglie che qui ottennero

l’assegnazione di un podere ciascuna, con annessa la stalla,

il portico, il fienile, il forno, il pozzo, l’abbeveratoio,

l’aia, il pollaio e il porcile.

Ma per

lavorare la terra occorrono gli attrezzi adatti e ai

Mezzi agricoli d’epoca è dedicato il terzo padiglione

che riserva ai visitatori alcune “chicche”, dei veri pezzi

d’antiquariato, come un torchio di legno del ‘700, un

antichissimo aratro a chiodo, insieme a una

“spannocchiatrice manuale” e una trebbiatrice degli anni

’50. “Qui il nostro intento – spiega la direttrice – è stato

quello di rappresentare il lungo cammino che l’umanità ha

dovuto percorrere per raggiungere quei risultati di

benessere alimentare, economico e sociale che oggi

appartengono alla nostra società”. Non potevano mancare, a

questo punto, i due padiglioni successivi, dedicati alla

Vita nei campi, per un percorso che dal nord al sud

dell’Italia conduce i visitatori attraverso il mondo della

civiltà contadina del nostro Paese. Dodici le sezioni, con

la prima dedicata al ciclo del vino. Qui enormi botti ci

accolgono in un ambiente tanto perfettamente riprodotto che

anche l’odore nell’aria è quello giusto; segue un’altra

sezione dedicata al ciclo dell’olio con un intero frantoio

funzionante ed enormi giare pronte ad accogliere il

“nettare” prodotto. E poi il ciclo del grano, con una

macina, e quello dell’acqua, con un sistema di sollevamento

da pozzo anche questo ancora funzionante. Seguono

l’alpeggio, con la riproduzione di un torrente che scorre,

la fienagione e il ciclo del latte, con tante “mucche”

virtuali che fanno sentire il visitatore come in una vera e

propria fattoria. Infine, il ciclo dell’industria boschiva

(anche qui gli odori sono quelli veri!) e quello del

carbone, alcuni carretti, un’officina da fabbro. A chiudere,

il tema dell’emigrazione anni ’50 e ’60, quando la nascita

dell’industria italiana nel nord costringe tante famiglie

contadine ad abbandonare le campagne e a spostarsi in città.

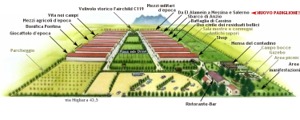

Siamo così

giunti a metà del lungo percorso espositivo (per una visita

accurata occorrono circa quattro ore). Uscendo dall’ultimo

capannone della fila di sinistra, si attraversa il lungo

viale di eucaliptus e si riprende questo “viaggio” nel

Novecento italiano. Ma al centro del viale ci attendono due

“protagonisti” della visita: un Fairchild C – 119, detto

anche “Vagone volante”, un aereo da trasporto acquistato dal

museo nel ’98 i cui motori si possono avviare, pagando pochi

euro e spingendo un pulsante, e poi una delle ultime

lomotive – tender a vapore, la FS Gr 835 051, anche questa

funzionante con lo stesso metodo del Fairchild.

A questo

punto la visita cambia il suo orizzonte e, abbandonata la

realtà contadina, ci si ritrova immersi in quella della

guerra, qui descritta in tutta la sua semplice tragicità.

Per primi i Mezzi bellici d’epoca, con semoventi,

autoblindo, anfibi, jeep, autocarri, per lo più di

fabbricazione americana, inglese canadese e italiana. Tra

loro spicca una delle “star” del museo, quel carro-armato

Sherman M4 che molti ricorderanno nelle scene finali de “La

vita è bella”, il film di Roberto Benigni vincitore di

Cannes nel ’98 e di tre Oscar nel ’99, ma che ha partecipato

anche alle riprese de “Il paziente inglese”, vincitore di

ben nove premi Oscar nel ’97 e di “Malena”, film questo con

la bellissima Monica Bellucci come protagonista.

E dopo i

veicoli militari, ecco gli orrori della Seconda Guerra

Mondiale, quando a El Alamein migliaia di giovani vite

andarono perdute in una battaglia che, insieme a quella di

Stalingrado, ha rappresentato uno dei momenti decisivi del

conflitto. Di grande effetto l’allestimento di questo

padiglione intitolato Da El Alamein a Messina e Salerno:

i visitatori vengono accolti dalle immagini dell’annuncio di

Mussolini dell’ingresso dell’Italia in guerra, a cui seguono

la mobilitazione delle forze armate e la partenza dei nostri

soldati per i vari fronti. Così si arriva in Africa

settentrionale, in un avamposto italiano nel deserto libico.

Da qui partirà la nostra prima offensiva, lì transiteranno

le nostre truppe ricacciate indietro dalle esigue, ma meglio

organizzate, divisioni inglesi. E sempre in Libia, a

Tripoli, sbarcheranno le truppe tedesche dell’Afrika Korps

guidate dal mitico Rommel, che qui si costruirà la fama di

“volpe del deserto”. Ma ora tutto si è fatto buio! E

svoltato un angolo…… scoppia una battaglia notturna, con i

lampi delle esplosioni, le raffiche di mitragliatrice e le

urla del combattimento. Un’avvertenza per i visitatori:

questo punto del percorso può cogliere di sorpresa e

spaventare, ma lo spirito di chi ha immaginato questa

scenografia è chiaro: soltanto così, finendo dentro a uno

scontro, seppure virtuale, un individuo può avere un pallido

sentore della paura e dello smarrimento che si provano

durante un combattimento reale.

Ma El

Alamein è stata soltanto l’inizio della fine per le forze

dell’Asse. Alcuni mesi più tardi gli Alleati attaccano in

Sicilia per poi risalire la penisola ed effettuare un nuovo

sbarco sulle coste di Salerno. Dalle feritoie di uno dei

bunker sulla costa campana, perfettamente ricostruito, il

visitatore potrà vedere riprodotto quello che i difensori

scorsero la mattina in cui la flotta alleata si presentò

davanti a Salerno. Chiude questo padiglione un’altra delle

“star” del museo, lo Sherman DD, un carro-armato anfibio

usato per la prima volta in Normandia, recuperato dai

fondali davanti le coste laziali nel 2002 e ora visibile

dopo un lungo restauro. Ne restano soltanto tre al mondo e

quello di Piana delle Orme è l’unico ancora funzionante.

Siamo così

all’evento bellico che in qualche modo ha riguardato più da

vicino la zona in cui oggi sorge il museo: lo Sbarco ad

Anzio. Il 22 gennaio 1944 60 mila uomini su 380 navi si

presentarono davanti alle coste laziali per tentare di

creare una testa di ponte che permettesse di aggirare le

difese tedesche a Cassino e arrivare più facilmente a Roma.

L’inerzia e l’inettitudine del comandante americano, che non

approfittò della sorpresa generata dallo sbarco, permisero

al generale Kesserling, a capo delle forze tedesche in

Italia, di bloccare gli Alleati e rendere vana la loro

mossa. Roma sarà così liberata soltanto il 4 giugno 1944! E

qui troviamo un altro “protagonista” del museo: Skipper”,

alla cui storia è dedicata una sezione di questo padiglione.

Questo caccia americano Curtiss P 40L era finito in mare

davanti al litorale di Latina a causa di un’avaria e il

tenente Michael Mauritz, che lo pilotava, si era salvato a

nuoto. Recuperato nel gennaio del ’98 e completamente

restaurato, a settembre dello stesso anno é stato presentato

al pubblico in una cerimonia a cui ha partecipato anche lo

stesso Mauritz, rintracciato negli Stati Uniti e tornato in

Italia per salutare il suo vecchio “compagno”.

Ma se gli

Alleati erano dovuti ricorrere a uno sbarco sul litorale sud

del Lazio, la causa andava ricercata nella terribile

resistenza opposta dalle forze dell’Asse lungo la linea “Gustav”.

E alla Battaglia di Cassino, uno degli episodi più

cruenti della campagna italiana e per questo definita anche

la “Stalingrado d’Italia”, è dedicato il padiglione

successivo. In questo snodo cruciale della linea difensiva

tedesca, poche truppe riuscirono a tenere immobilizzate le

forze alleate e a far pagare loro un altissimo tributo di

sangue. Lungo il percorso si possono così vedere riprodotti

in diorami a grandezza naturale una colonna impantanata nel

fango, una trincea, un accampamento di fortuna, un ospedale

e una stazione radio da campo. Nella parte finale del

percorso il visitatore si trova a calpestare le rovine

dell’Abbazia di Montecassino in una visione impressionante

degli effetti del bombardamento alleato del 15 febbraio

1944. Una serie di immagini dell’entrata del generale Clark

nel giugno del ’44 a Roma segna la conclusione di questa

seconda sezione del museo dedicata agli eventi bellici della

Seconda Guerra Mondiale.

Bisognerà

però attendere la fine di aprile del ‘45 perché il più

grande massacro perpetrato dall’umanità si concluda in

Italia e in Europa. Lasciando un Paese devastato, privo di

tutto, inclusi i mezzi meccanici necessari per far ripartire

agricoltura e industria. È a questo punto che la necessità,

aguzzando l’ingegno, impose l’Uso civile dei residuati

bellici. Nella prima sezione di quest’ultimo padiglione

sono esposti alcuni esempi di quei mezzi riadattati a uso

agricolo o civile, mentre il resto dello spazio è occupato

da un gran numero di mezzi militari di diversa nazionalità,

alcuni costruiti anche dopo la guerra.

E così

siamo giunti alla fine di un “viaggio” che ci ha fatto

rivivere alcuni tra i momenti più importanti della Storia

italiana del ‘900. Un percorso lungo e faticoso, fatto di

immagini di sofferenza, ma anche di esempi di grande dignità

e coraggio offerti dal popolo italiano. Si esce stanchi

dalla visita a Piana delle Orme, ma con la certezza di aver

toccato con mano la realizzazione di un sogno meraviglioso:

il sogno di Mariano De Pasquale.

* Via

Migliara 43,5 – 04010 Borgo Faiti (LT).

Orario

estivo: feriali e festivi dalle 9,00 alle 18,00.

Orario

invernale: feriali dalle 9,00 alle 16,00, festivi dalle 9,00

alle 17,00.

Ingresso:

intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro.

Per

informazioni e prenotazioni: tel.: 0773/258708.

Sito

internet:

www.pianadelleorme.it;

e.mail:

info@pianadelleorme

|

|