|

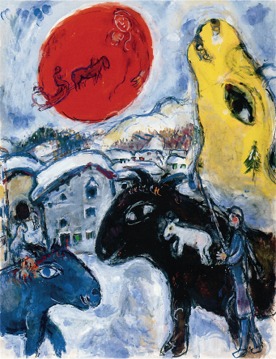

Cavalli che volano,

donne che sfidano le leggi della gravità e angeli

infuocati che precipitano a terra. Tutto l’universo

circense del grande maestro russo - in circa 180

opere tra dipinti, gouaches, disegni, sculture e

incisioni - è dal 9 marzo scorso riunito per la

mostra Chagall delle meraviglie* nelle sale

recentemente ristrutturate del Vittoriano di Roma.

È uno spazio della

fantasia quello di fronte al quale si trova il

visitatore, un mondo che il titolo dato all’evento

coglie alla perfezione prendendo a prestito una

frase di Louis Argon, teorico del Dadaismo e del

Surrealismo che per descrivere la lieve e

fantasmagorica ispirazione di Chagall, non trovò di

meglio che paragonarla al “Sogno di una notte di

mezza estate” di Shakespeare. Un mondo di sogno,

dunque, quello del grande maestro di Vitebsk, la cui

“leggerezza” non deve però ingannare: dietro una

patina di apparente ingenuità, l’osservatore attento

può cogliere una complessa articolazione di

esperienze e scelte culturali che va dalle

Avanguardie dei primi anni del Novecento alle più

evolute correnti artistiche contemporanee. Perché

Chagall tutto vide e comprese nel corso della sua

lunga esistenza (1887 – 1985), ma a nessun movimento

diede mai la sua adesione, sempre fedele al tratto

fiabesco della sua poetica interiore, al legame

forte con la tradizione ebraica e con le radici

profonde che affondavano nella sua anima russa.

Perché “la sua è

l’arte della favola eterna” ha ricordato Claudio

Strinati, Soprintendente al Polo museale romano nel

corso della conferenza stampa di presentazione,

quell’arte stralunata per la cui ispirazione Chagall

aveva ampiamente attinto al mondo delle vignette

popolari della sua terra, quelle lubok

diffuse tra i ceti popolari russi dell’Ottocento, in

cui la realtà era rappresentata da animali parlanti,

personaggi volanti e galli cavalcati da prodi

cavalieri. Le stesse atmosfere di molte sue opere.

Fantasia dunque, ma

anche attualità del messaggio poetico, elemento

questo su cui ha insistito Claudia Zevi, una delle

due curatrici della mostra (l’altra è Meret Meyer,

nipote dell’artista), ricordando che “le avanguardie

del ‘900 hanno avuto il ruolo fondamentale di

cambiare la storia dell’arte, ma con il tempo si

sono concluse. Invece Chagall continua ancora a

parlarci”. Alla base di questo successo, il forte

anelito di libertà espressiva contenuto nella sua

opera, fattore questo colto con estrema preveggenza

dallo storico dell’arte Lionello Venturi che, negli

anni ’50, in pieno periodo informale, vedeva

nell’artista russo “le forme e i colori” che

“daranno ancora gioia all’umanità” quando “molta

della pittura che oggi viene esaltata sarà

dimenticata”.

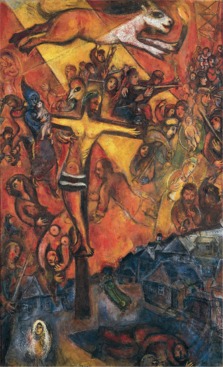

E infatti ancora oggi

resta intatto il valore simbolico del suo

immaginario, affollato da feste popolari,

rappresentazioni carnevalesche e del teatro ebraico,

adunate circensi e ricordi di antiche fiabe, il

tutto “condito” da un profondo senso religioso,

tanto sentito e sincero da permettere a lui, ebreo

chassidico (una corrente del mondo ebraico che non

approva la riproduzione della figura umana, ndr), di

dipingere una sconvolgente Crocifissione

quale momento di supremo sacrificio di un Gesù ebreo

fino all’ultimo alito di vita. “Chagall – ha

proseguito nel suo ragionamento la Zevi – è stato un

uomo religioso, ebreo, ma aperto a tutte le

confessioni. Per lui dipingere era una esigenza

interiore”. “Ma Chagall era anche russo - ha

aggiunto la curatrice – e in lui conviveva la

cultura ortodossa, e in particolare quella delle

icone, con i loro forti colori e la totale

indifferenza alla ripetitività delle formule. Il suo

messaggio – ha concluso la Zevi - era che tutte le

religioni sono uguali”.

E poi i suoi animali:

cavalli, galli, capre; soprattutto

quelle capre “dal

volto semita”, per dirla con Umberto Saba, che con i

loro occhi ampi sembrano dialogare in ogni quadro

con il pittore e l’osservatore. E poi i suoi colori.

Accesi sempre, vivissimi alcune volte, sfumati

altre, ma con dominanti rosse, verdi e blu. Strisce

“impazzite” di rutilanti girandole che attraggono

ipnoticamente l’osservatore fino a “risucchiarlo” in

uno spazio senza tempo in cui ci si può ritrovare

bambini e seduti a tavola con una capra. quelle capre “dal

volto semita”, per dirla con Umberto Saba, che con i

loro occhi ampi sembrano dialogare in ogni quadro

con il pittore e l’osservatore. E poi i suoi colori.

Accesi sempre, vivissimi alcune volte, sfumati

altre, ma con dominanti rosse, verdi e blu. Strisce

“impazzite” di rutilanti girandole che attraggono

ipnoticamente l’osservatore fino a “risucchiarlo” in

uno spazio senza tempo in cui ci si può ritrovare

bambini e seduti a tavola con una capra.

Ecco allora che lungo

il percorso della mostra si ammirano le stampe

popolari, quei lubok così importanti per la

formazione di Chagall, pronti a svelarci il loro

repertorio iconografico. Seguono i piccoli ritratti,

prezioso prestito dei suoi attuali eredi, che ci

svelano particolari della sua famiglia: la madre

mentre fa il pane, poi i suoi otto fratelli, tutti

vittime dei terribili pogrom che colpirono la

comunità ebraica nell’Urss di Stalin, mentre il

pittore faceva la spola tra Parigi, Berlino e gli

Stati Uniti. Opere in cui si vedono le stradine di

Vitebsk, il suo paese natale (oggi in Bielorussia),

ritratti di un mondo perduto in cui si parlava e si

pensava in yiddish, la cultura che Moni Ovadia,

scelto come narratore del video che introduce alla

mostra, da anni ripropone nei suoi spettacoli. Scene

queste in cui il dolore, legato alla gioia di

vivere, dà origine a un modo di raccontare la realtà

che caratterizzerà tutta la pittura di Chagall.

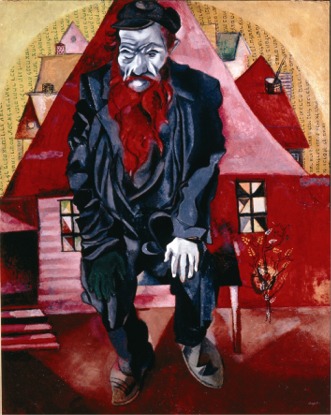

Simbolo di questo travaglio, l’angoscia contenuta ne

L’Angelo caduto, uno dei suoi capolavori,

iniziato nel ’23 e terminato soltanto nel ‘47. O

l’immagine dell’Ebreo Rosso, il cui sguardo

torvo, accentuato dall’occhio chiuso e dalle pieghe

del volto, diviene il simbolo del capro espiatorio

che il popolo eletto ha spesso rappresentato nel

corso della storia.

Ma al Vittoriano sono

evidenziati anche i diversi periodi della vicenda

biografica di Chagall. Dopo le tele ispirate alla

sua cittadina di origine (Nudo rosso e La

morte), alcune opere, tra cui spicca

Autoritratto al cavalletto, testimoniano

l’impatto che il cubismo di Picasso ebbe sulla sua

pittura nel corso del primo soggiorno a Parigi (1910

– 1914). Perché é nel “ventre di Parigi” che Chagall

si lascia catturare dal cubismo, sempre però

filtrandolo attraverso la sua poetica visionaria. Ma

Parigi vuol dire per Chagall anche un ripensamento

sulle sue origini. Emergono così per la prima volta

quelle immagini, tratte dalla cultura popolare

russa, che caratterizzeranno poi molta della sua

produzione: i fiori, gli artisti di strada, gli

animali-simbolo.

Dopo quattro anni di

Francia, però, la nostalgia per la sua terra lo

riconduce in patria. Doveva essere un breve ritorno,

ma lì lo coglie la guerra. Nel ‘17 vive così in

prima persona la Rivoluzione Russa, appassionandosi

agli eventi fino a ricoprire anche delle cariche

istituzionali a Vitebsk.

L’idillio dura poco però,

presto azzerato dalla necessità rivoluzionaria di un

realismo che non poteva concedersi “svolazzi”

fantastici sui tetti di una città. Entra così in

conflitto con il Suprematismo di Malevic e ben

presto viene allontanato da ogni carica pubblica. In

questi stessi e intensi anni (1914 – 1923) si corona

il suo sogno d’amore con Bella Rosenfeld, la musa

del Ciclo di Vitebsk, che la mostra ricorda

con Il Matrimonio, Sulla città, La

Passeggiata e Lo specchio. L’idillio dura poco però,

presto azzerato dalla necessità rivoluzionaria di un

realismo che non poteva concedersi “svolazzi”

fantastici sui tetti di una città. Entra così in

conflitto con il Suprematismo di Malevic e ben

presto viene allontanato da ogni carica pubblica. In

questi stessi e intensi anni (1914 – 1923) si corona

il suo sogno d’amore con Bella Rosenfeld, la musa

del Ciclo di Vitebsk, che la mostra ricorda

con Il Matrimonio, Sulla città, La

Passeggiata e Lo specchio.

Dal ’23 è di nuovo a

Parigi, artista ormai conosciuto, pronto a dedicarsi

a una nuova attività che si va ad aggiungere alla

pittura: quella di illustratore. Fu il grande

mercante d’arte parigino Vollard ad avere la giusta

intuizione: commissionare a Chagall le illustrazioni

de “Le anime morte” di Gogol, de “Le favole” di La

Fontaine e della “Bibbia”. Negli anni ’30 una nuova

e ulteriore evoluzione: iniziano quei viaggi tra

Palestina, Italia, Svizzera e Polonia che

stimoleranno la sua idea dell’ebreo errante in

preghiera.

Ma sull’Europa inizia

ad aleggiare lo spettro del nazismo e delle atroci

persecuzioni che porteranno all’Olocausto. L’ebreo

Chagall nel ’40 è costretto all’esilio negli Stati

Uniti da cui tornerà soltanto otto anni dopo, a

guerra abbondantemente finita per stabilirsi, questa

volta in maniera definitiva, in Francia, a Vence. Di

questo periodo sono le sue esperienze in ceramica e

scultura, come pure la decorazione del soffitto

dell’Opera di Parigi, di cui in mostra è esposto il

bozzetto autografo. Poi, i temi religiosi, che

divengono, con il passare degli anni, sempre più

centrali nella vita di Chagall che passa dalla

tradizione iconografica ebraica a quella biblica e

cristiana senza alcuna esitazione. Il frutto potente

e finale di un’ispirazione sempre viva, degna

conclusione di un percorso che mai nulla aveva

concesso alla convenzione e all’ipocrisia, è il

Cristo, vestito dei tradizionali abiti ebraici, che

Chagall dipinge sulla Croce. In questo grande

trittico intitolato Resistenza, Resurrezione,

Liberazione, Chagall non fa che confermare, se

mai ce ne fosse stato bisogno, la sua natura

profonda, permeata da uno spiritualismo che lo aveva

spinto a sentirsi e definirsi “un mistico. Io non

vado in chiesa o in sinagoga. Per me lavorare è

pregare”.

*Fino al 1 luglio

2007. Orario: dal lunedì al giovedì dalle

9.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato fino alle

23.30, la domenica fino alle 20.30. Ingresso:

intero 10 euro, ridotto 7,50 euro. Info allo

066780664.

|

|